『手しごと』ウエルビーイング 第12回 ~塩炊きがつなぐ、人と人、山と海~

こんにちは、『手しごと』ウエルビーイングのナビゲーター冨田貴史です。

第12回のテーマは「塩炊き」。海から山へ、山から海へと巡ってきた塩の道をたどりながら、人とコミュニティ、生命と記憶をつなぐ手しごとの力を探っていきます。

前回の記事のテーマは「庭」でした。庭ってなんだろう、ということを「手しごと」という視点から切り開いてみる試みでもありました。庭は、家と地域社会との境界であり、生き物たちとの出会いの場でもあり、何らかの作業を行う場という意味も含んでいます。

畑で収穫したものを庭で加工したり、庭と台所を行き来したり、近所の人たちと手しごとしたり。そして、庭という言葉には「平らな場所」という意味もあります。この「平らな場所を作る」ことも手しごとと捉えるなら、この作業はなかなか大変です。都会にいる時は実感が湧きにくいですが、山や海に行くと、あまり平らな場所がないことに気づきます。

塩をつくるための場をつくる

僕は2011年頃から不定期に、海水を汲んできて、竈門(かまど)を組んで塩を炊くという手しごとをしています。これまでの14年の間に、僕はこの「塩炊き」を海辺の砂浜、山村の林間学校、廃校の校庭、カフェの庭、家の庭など様々な場所で行ってきました。

海辺でやる場合は、20リットルのポリタンクに10本分くらいの海水を汲んできて、薪にするための枯れ木を軽トラなどで運んできて、近くにある石や岩やブロックを組んで竈門を作ります。そして、竈門の上に大きな羽釜を置きます。

この羽釜をピタッと綺麗に置けるかどうかが、まず重要です。羽釜が傾いていたら、中に海水を入れた時に、すぐに溢れてしまいます。丸太を立てて、哪吒(なた)で割って薪を作るためにも、平らな場所が必要です。砂浜にかまどを組んで、海水を汲んで、薪を割って、火を起こすという一連の作業をするのに、平らな場所は必須条件です。何もない場所で手しごとをする時、土地を平らにすることが最初の作業になります。

僕が塩炊きをする時は、1泊か2泊の泊まり込みになります。その際の食事を作ったり、お茶を沸かすためにも、やはり平らな作業場は必要だし、やかんや鍋を火にかけるための安定した竈門を作ることも重要です。

僕が「こういった作業をできるようにならないとな」と強く思うようになったきっかけは、2011年3月11日に起こった地震、津波、そしてその後に起こった原発事故だったように思います。「自分たちの生活基盤が根こそぎ奪われるということは、いつでも起こり得る」ということをあの時に強く実感しました。

3月11日直後から、全国の知り合い、友人たちが福島、宮城、岩手の海岸沿いに支援活動に向かいました。そして、様々な環境の中で炊き出しを続けていました。何かあった時に重要なことの一つは、火と水を確保して、炊き出しをして分け合うこと。

とにかく今この瞬間を生き抜くための食事を作って、ふるまうこと。そして日常的にできる備えは、いざという時に炊き出しができる経験を積んでおくことだと思いました。その経験を仲間と分かち合うこと、いざという時にどんな道具が必要なのか、どんなスキルが求められるのか、ということを経験的に実感しておくこと。

共同作業は心身の健康のため

そしてもう一つ大切なことがあります。

当時、僕は京都に住んでいたこともあって、放射能の危険から子どもたちを守るために西日本に避難、移住してくる人たちの受け入れをどうするか、という話し合いをしたり、実際に避難・移住してきた人たちの話し合いや交流の場を作ることに尽力してきました。

その時に実感したのは「心身を健康に保つための食事」の重要性です。何を食べるかが、その人の心と体の健康に大きく影響すること。そして「ここに居ていい」と思えるような温かい食卓の存在意義がとても大きいということ。何を、どんな場で食べるか。「食べ物の質」と「場の質」の両方が大事だということを、2011年以降、身を持って体験してきました。

緊急事態といえるような状況になったときこそ、健康的で安心できる「食を囲む場」が大切だということです。そして僕は、そういうときこそ、玄米、みそ汁、漬物、梅干しといった、食の基本に立ち戻ることが重要だと考えました。そして、そのための原料を作れるようになっておくことが、防災対策でもあり、生活の土台づくりでもあるということに思い至りました。

味噌、漬物、梅干しは、日常的につくることができます。小規模に、各家庭で、つくることができます。その一方で、塩に関しては、共同作業を共同生活しながらやるのがいいなと思って「有志が集まり次第開催する」という形で、それ以来ずっと、塩炊きの場を作り続けています。

僕が塩炊きを始めた頃

僕が初めて塩炊きの場を主催したのは、2011年のことでした。原発事故の影響で西日本に避難してくる人たちの居場所づくりについての話し合いを続ける中で、どんな話の流れか忘れてしまいましたが「山奥でこそ、塩炊きをしていたはず」という話をしました。

薪を山から川で流して、海辺で塩を炊く。これが日本列島での塩作りの基本形であることは知っていました。その一方で、海から運ばれてくる塩のありがたみを実感するために、ときおり山奥に海水を運んできたり、塩水が湧く井戸から汲んだ水を使って塩を炊いていたのではないか、という仮説が脳裏に浮かびました。

それまでの間に、全国各地で伝統的な祭りを体験したり、山の暮らしを体験させてもらう中で「こういう山奥でも、ときおり塩を炊いていたんじゃないかな」と思うことが何度もありました。そんな僕の仮説に対して、和歌山の山間部に暮らす何人かの友人が「自分もそう思う」と言ってくれました。そして「ではまずはやってみよう」ということになりました。

ということで2011年の秋に、熊野古道の入口と言われる中辺路という山間部の廃校で塩炊きを行いました。この体験を皮切りに、それから13年の間に、全国の色々な場所で塩炊きを行ってきました。神奈川の城ヶ島、山梨の大月、福島の奥会津、新潟の柏崎、岐阜の恵那、沖縄の北谷、屋我地島、岡山の吉備中央、大阪の吹田など挙げたらきりがありません。

塩がつなぐコミュニティ

塩を炊くたびに、そこには暮らしを中心としたコミュニティが形成されます。共同作業を越えた、共同生活の場が、そこに立ち現れます。そして自ずと、助け合いや分かち合いのセンスが問われることになります。

この「今ここで、自分はどう過ごすのか」を問われる体験こそが、知識やレシピを越えた、これからの時代の新しい生き方を見つめ直す上での大切なメッセージなのではないかな、と思っています。

以下、僕が愛読している『塩の道』という本の一節を紹介します。

いろいろな話から考えまして、小規模に塩の生産をしていた地帯では、山の中からそれぞれ人が海岸まで出て行き、そこで塩を焼いて、それから奥に帰っていく。

その場合は、川がたいへん大事な役割を果たしていたのだということがわかってきますし、それが最初の塩の道であったと考えてよいわけです。

古い時代の日本における塩の生産というのは、皮膚呼吸的なものであって、どんな山奥に住んでいる人々でも、自分の必要なものは自分が採りに行く以外に方法がなかったのだという感じを強くするのです。

−『塩の道』(宮本常一/講談社学術文庫)

宮本常一(1907年8月1日~1981年1月30日 )

山口県大島郡の旧家室西方村長崎(現周防大島町西方)生まれ。

大正12(1923)年に出郷し、大阪で郵便局員や小学校教員を勤めた後、昭和14(1939)年に渋沢敬三が主宰するアチック・ミューゼアム(後の日本常民文化研究所)に入り、日本の各地で民俗調査を行う。

戦後は全国離島振興協議会や日本観光文化研究所、日本民具学会などの設立に携わり、また九学会連合による対馬・能登・佐渡・下北の総合調査に参加する。

昭和40(1965)年には武蔵野美術大学の教授に就任し、有形文化、特に民具の調査研究に取り組む。

昭和52(1977)年に同大学を退職後は「周防猿まわしの会」や「東和町郷土大学」などを通して地域文化の復興と発展に尽力した。

塩がつなぐ命の道

日本列島は、海にぐるっと囲まれています。そして、列島の周囲はひだのように入り組んだ海岸線が長く続いています。そして、数え切れないほどたくさんの小さな島があります。

それぞれの島には、山があり、谷があり、川があり、岩場があり、遠浅の浜があり、干潟があります。多種多様な生態系、多種多様な暮らし方が存在する中、みなが欲しているものが塩です。日本列島のあらゆる海岸線において、海水を炊いたり天日に当てたりして塩を自給していた人々は多数存在していました。

そして、山に住む人達が海に住む人達に塩炊きを依頼するようになり、塩と米、塩と薪、塩と馬、といった多様なスタイルの交換をしたりしていたそうです。塩の道は、栄養を運び合う血管のようだったんだなとしみじみ思います。

会津につながる塩の道

僕は2011年以降、福島県の会津地方に足繁く通っていました。会津地方は、山々に囲まれ、小さな川が交わる小さな谷あいの地域です。会津の「津」の字の意味は、船着き場であり、小さな交差点です。

会津地方は、古い時代から、日本のみならず世界各地から、小さな舟や馬や牛と共に人々がやってきては盛んに交流がされていた地域だったそうです。

※以下、資料提供は「奥会津博物館」です。2014年秋に奥会津にある山村道場で塩炊きを行った際に、同博物館の協力によって、会津につながる塩の道についての資料を作成していただきました。

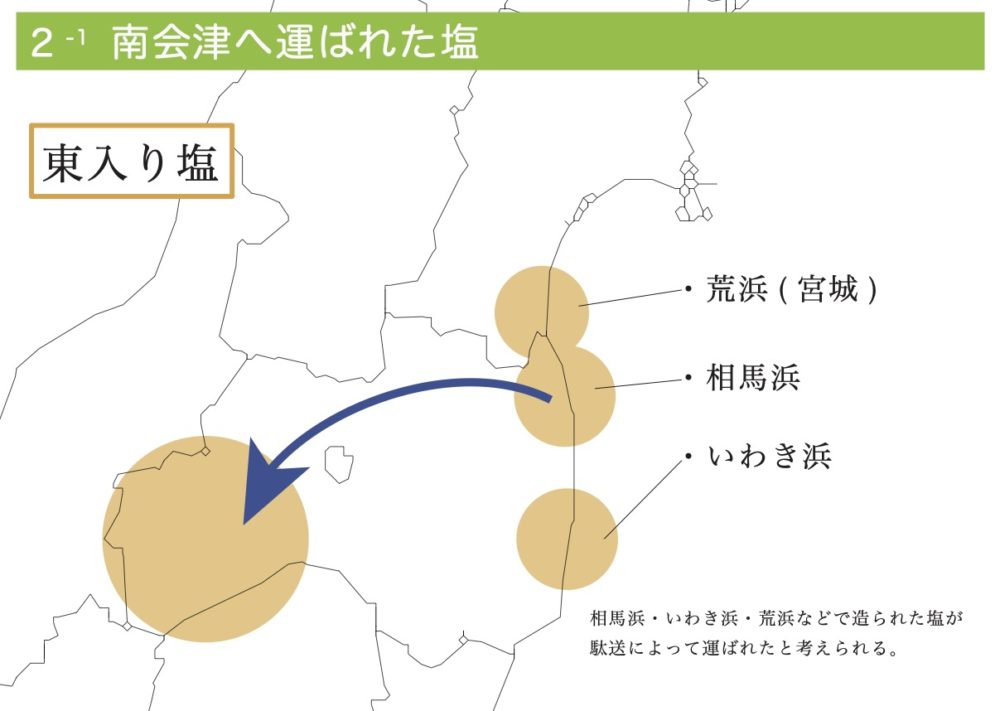

江戸時代、ここには、福島の東の海岸、相馬や小名浜の海岸で作られた塩が、駄送によって運ばれてきていました。駄送の駄とは、馬のこと。馬に乗せて運ぶことを駄送といい、その運賃のことを「駄賃」と言います。これを会津の人々は「東入り塩」と呼びました。

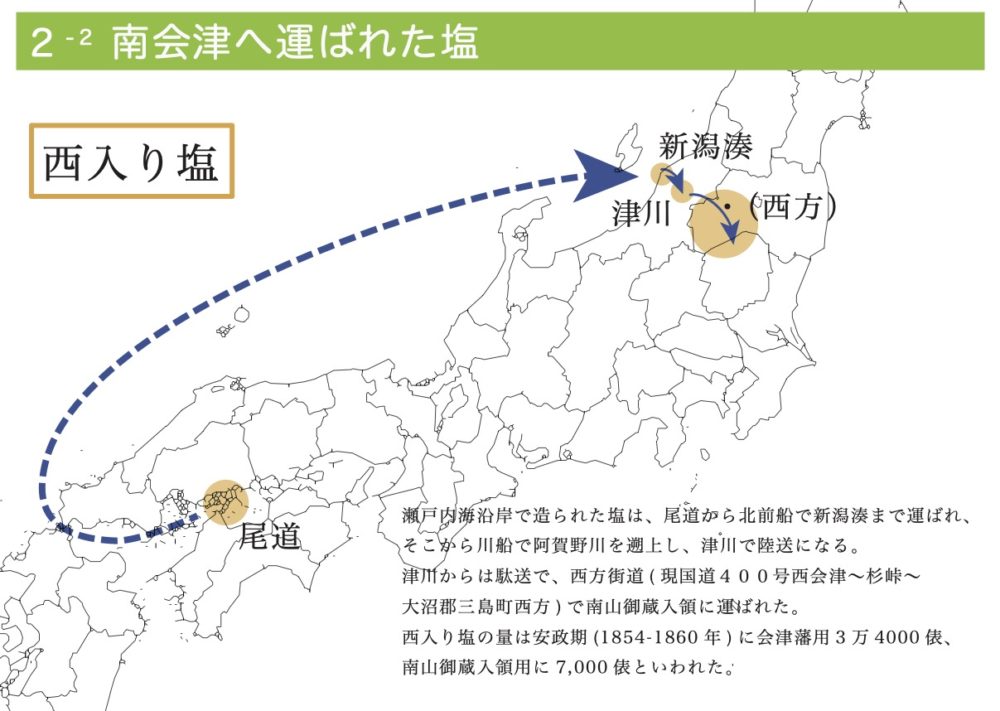

尾道を始めとする瀬戸内の海岸で作られた塩は、北前船という大きな帆船で関門海峡を通り、対馬海流に乗って北上し、新潟の湊に運ばれました。

そして、新潟の海岸から馬の背中に載せ替えられた塩俵は、川船に乗って遡上して、津川からは馬や牛の背に乗せられて奥会津まで運ばれてきていました。この塩は「西入り塩」と呼ばれていました。

江戸湾で作られた塩は、江戸川、利根川、渡良瀬川、巴波川を辿って、栃木に入ってからは馬の背に乗せられて、会津に運ばれてきました。この塩は「江戸前塩」と呼ばれていました。

いくつもの山に囲まれた会津地方に運ばれてきた塩は、山村ならではの特産品でもある漬物や味噌、醤油といった発酵食品などと交換されていたそうです。海から来た塩は山の民の手に渡り、山村で作られた味噌や醤油や漬物が、海の民の手に渡っていた歴史があります。そして、塩の道を行き来していたのは、舟や牛や馬やだったのです。

いのちと塩

今からおよそ46億年前に、地球上で初めて生命が誕生したといいます。その生命は海の中で生まれ、世代を重ねるごとに進化を繰り返し、少しずつ環境への適応力を高めていきました。原初の海に生きる生命達は、生命活動の為に必要なエネルギーとしてのミネラルを細胞膜を通して海水から直接摂取していました。

そして、陸上に生きることになった生命達は、海水を体内に取り込んで巡らせる事で生命を維持するようになっていきました。陸上生物としての人間は、海水中のミネラルを凝縮させて結晶化させた「塩」を摂取し、血液中に溶かし込み、血管を通してあらゆる細胞へ運ぶことで生命を維持しています。

地球を巡る潮の道は、体内を巡る血潮の道として、私たちの体の中を流れています。人間の血液の塩分濃度は約1%。胎児が泳ぐ羊水の塩分濃度も約1%。陸上生物が生まれた頃の海水の塩分濃度も約1%。血液と、羊水と、陸上生物が生まれた頃の海水は同じ塩分濃度で、ミネラル成分バランスもほぼ一緒です。海が産み育てた生命は、体内に海を取り込み、今も海とともにあります。

海塩、岩塩、サラリウム

現在の海水の塩分濃度は3.4%ほど。この中に淡いえぐ味のカルシウム、塩辛い味のナトリウム、酸味のきいたカリウム、苦味を帯びたマグネシウムなどの必須ミネラルが含まれている。

この海水を天日にあてて作る、天日塩。海水を釜で炊いて作る、釜炊き塩。天日と釜炊きで作る、天日釜炊き塩。これらは、海塩。

地殻変動によって地層が隆起して、海水が陸上に閉じ込められたり、池や湖になったりして、太陽熱や地下熱の影響で水分が蒸発して塩分が濃縮して、結晶化したものが、岩塩です。

地球上に生きる人間のおよそ約75%は岩塩を摂り、残りの約25%の人間は海塩を摂ってきました。大陸の内部に生きる人達の多くは岩塩を摂り、海のそばに生きる人達の多くは海塩を摂ってきました。

岩塩を摂るために地層を掘るという行為は誰にでも出来る行為ではありません。岩塩が主流のヨーロッパ社会においては、大型重機や資本力を持つ資本家や企業が岩塩の製造と販売の権利を独占し、多くの人たちは彼らの元で働く対価として塩を分配してもらっていました。雇われる事を選ばなかったごく少数の人達だけが、海の民と陸の民の交易や、自ら山を降りて海に出て塩を炊く行為によって、海塩を得たのです。

「サラリーマン」という言葉の語源は「salaried man」。この言葉は、古代ローマ時代に傭兵に支払っていた塩を「salarium」と呼んでいた事に由来します。生きる為に必要な塩を自分で採りに行くことをやめ、労働の対価として受け取っていく。そして、生活必需品を労働の対価として受け取っている人のことをサラリーマンと呼ぶようになりました。

ここで、再び、宮本常一さんの『塩の道』の一節を紹介します。

明治三十八年に塩の専売制が施行されたことによって、隅々にまで塩がじゅうぶんにいきわたるようになり、同時に、それによって政府は塩から上がる税金を直接取り立てることができるという点では、たいへん国策的だったと思います。

これは民衆のほうの側からいうと、それまで自然発生的におこっていた塩の流通が、これで公のものになっていったということで、安心して塩を得られるようになっていった。

とくに今日われわれは塩というものに対して、ほとんど無感覚といっていいほど、その必要性も感じなくなり、また、過去のそういうことについてすら、反省する機会をもたないまでになってきたのですが、長い歴史の中で人がどのようにして道を開き、そしてそれが、すべてにわたってじつは海につながる道であったということを反省して、私は深い感銘を覚えるのです。

これは、どんな山の中にあっても日本人というのは、海とのかかわり合いをもっていたことの証明をするものとして、大事な一つの歴史的な遺跡だと考えます。

そしてそれはいま始まったことではなくて、きわめて古い、やはり縄文時代にまでさかのぼる歴史であり、そして今日もなお、それの延長線上にあるのだといってよいと思います。

ー『塩の道』(宮本常一/講談社学術文庫)より

今につながる塩の道

明治時代に入った1905年、日露戦争の戦費調達のために、塩の専売制が施行されます。

明治末頃になると、化学工業の発達や人口の増加により、塩の需要が増え、国内産の塩だけでは不足するようになり、海外からの輸入が始まり、1938年には塩の自給率は20%程度にとどまることになります。その後も繰り返される戦争によって日本中の海や山から働き手が失われ、塩の生産は激減し、輸入も困難となり、塩は配給制になりました。

第二次大戦後は、朝鮮戦争の為の物資供給や、急速な経済発展に対応するため、軍事物資用や工業用、医療用として塩の需要は増え続け、効率的で低コストな塩の生産がさらに求められました。1965年には日本で「イオン交換膜法」が開発され、これを政府は奨励しました。この製法は、従来の製塩方法とは全く異なり、電気を利用して海水から塩化ナトリウムのみを取り出すものでした。

この製法による塩は工業用には適していたものの、人体に与える影響についての議論は行われぬまま、1971年には「塩業近代化臨時措置法」が制定され、全面的に「イオン交換膜法」による製塩法に切り換えられていきました。そしてこの法律の影響によって、一般企業や個人が日本で塩の製造を行ったり、自由に輸入することも禁止されました。

この施策は、安価で安定した塩を供給するためだけではなく、自然塩の一大産地であった瀬戸内海を始めとする沿岸部を工業・港湾用地、石油コンビナート等に転用することを望んだ産業界や外資系企業連合からの要請・圧力に応えたものでもあります。

一方でこの頃、自然食愛好者、消費者グループ、学者たちによって反対運動が起こり、5万人の署名による請願書を政府に提出されたが、この請願は棄却されました。塩田を廃止して塩化ナトリウムという高純度の塩のみを食用にすることには反対する人のたちの一部から、1973年には専売公社の輸入した塩に「にがり」を加えて、少しでも自然塩に近い塩にする「再加工塩」を作る運動が起こりました。

「赤穂の塩」や「伯方の塩」「シママース」といった塩は、その運動の中から生まれたものです。また、伊豆大島では「研究会」という形で1976年より海水からの自然塩の製造方法の研究が行われたが、当時は独自に海水から塩をつくることが禁じられていたので、作られた塩は、全量廃棄が義務づけられました。

そしてその後も、自然塩の復活を求める運動は受け継がれていき、1976年には「日本食用塩研究会」が発足し、1997年には「塩専売法」が廃止され、 2003年には「塩専売制」が完全撤廃され、新たに「塩事業法」が施行されることによって、塩の製造、販売、輸入が出来るようになりました。

camwacca コラム

オオシマオーシャンソルトのはじまり

カムワッカでお届けしている「オオシマオーシャンソルト」の阪本さんが大島に渡ったのは、まさにこの激動期の1976年。自然塩の復活を目指し、手探りでの試行錯誤を重ね、やがて確立した製法は現代の自然塩普及の礎となりました。以来、大島の自然と共に塩作りを続け、自然塩の魅力と大切さを今に伝えています。

塩を思う人達の粘り強い行動の積み重ねが、塩の道を再生させる道を切り開いたのです。そして、古代から続く塩の道をどこに向かわせるかを決める最先端に、今も私たちは生きています。

しおにまつわるイベント情報

● 2025年11月5日

しおのみち おのみち VOL.01 @松翠園大宴会場(尾道駅から徒歩5分)

尾道はもともと、塩作りの中心地の一つでした。土地と私たちの記憶に刻まれた「塩とのつながり」を取り戻すべく、塩と潮をテーマにしたイベントを続けていきます。第一回目は、昼の部として「天然養生麻炭入りごま塩づくりワークショップ」を、夕べの部としてクリスタルボウルとシャバアサナ、そして「塩の道と潮の路」を深め合うお話会を開催します。

● 2025年11月22日〜24日

しおまつり @常楽寺(愛知県豊田市野原)

塩炊き、マルシェ、ライブなど。愛知県の三河湾で作られた塩は、塩の道を辿って山間部に運ばれ、豊田の足助のあたりで、舟から馬へ、馬から馬へ、積み替えられます。そして、俵をほどいて塩を干し直したり、これを「足助直し」と言います。豊田の山間部は、塩の道の交差点。全国各地の塩がここで詰め替えられ、人々の交流も盛んだったといいます。そんな時代に思いをはせながら、塩を炊いたり、美味しい塩を使った養生食を分かち合ったりしながら、楽しくすごす「しお」をまつるお祭りです。

僕の塩炊き日記

2018年夏至に行ったウェディング塩炊き味噌づくりキャンプ。全国の友人が海水を持って集まってくれました。2泊3日で塩を炊いて、皆で糀を起こして、引き出物として皆で作った味噌を配りました。共同作業をしながらの共同生活で、知らない人同士が旧知の仲のようになっていきました。

塩を炊く時は火打ち石で火を起こします。この火打ち石は「ぬなかわヒスイ工房」さんにプレゼントしていただいたものです。この火を育てて、塩を炊いている間の炊事にも使います。そして最後にすべての火が消えた後の「置き炭」は、火の神様のお守りとして皆で分けます。火も、塩も、自分が作ったものではない、自然の授かりもの。

福井県の若狭湾の中央に位置する小浜市の矢代浜で海水を汲んで、旧暦の年越しに関西で塩を炊くという活動を5年ほど続けていました。若狭で作った電気を関西で使うという流れに変化を起こすという意味も込めて、若狭の海水を汲んで関西で塩を作って、若狭に送り届けるという新しい「塩の道」を細々とでも続けていきたいと思います。

ドラム缶をサンダーカッターで切って竈門をつくることもあります。薪を入れる口の大きさと通気口の位置がポイント。

ここは沖縄本島の東側、辺野古の海辺。座り込みを続ける人たちのそばに祠がありました。2017年秋に、このそばで海水を汲ませてもらって、屋我地島で平和を祈って塩炊きをしました。

氷におおわれて暮らすエスキモーの人達は、火を起こせることは奇跡と考え、火起こしをして最後に残った炭を「火の神様に護られますように」という祈りを込めたお守りとして肌見放さず持ち歩いていたといいます。そのような言い伝えを元に、塩炊きをする際には必ず、最後に残った「置き炭」と炊きあがった塩を、お守りとして分け合うようにしています。

前回の記事の「漢字クイズ」の答え

①庭常

②庭叩き

③庭訓

④庭竈

⑤裏庭には、二羽鶏がいる

⑥庭から、埴輪出土

※全問正解した方はお知らせください。11月のしおまつりで作るお守りをプレゼントします。

冨田貴史(とみたたかふみ) プロフィール

1976年千葉生まれ。愛知在住。大阪中津にて味噌作りや草木染めを中心とした手仕事の作業所(冨貴工房)を営む。

ソニーミュージック~専門学校講師を経て、全国各地で和暦、食養生、手仕事などをテーマにしたワークショップを開催。著書『春夏秋冬 土用で暮らす』(主婦と生活社・共著)『暦のススメ』『いのちとみそ』『ウランとみそ汁』『わたしにつながるいのちのために』(冨貴書房)など。